3月15日 日曜日 26年度最後のプログラム、モニタリング報告会が開かれました。

参加者30名。みなさん上山高原の自然について興味深々です。

発表者は 神戸大名誉教授武田氏、日本イヌワシ研究会 三谷氏、ひょうご環境創造協会 栃本氏、

エコミュージアム会員 調査研究部会 山本氏と中澤氏、保全部会 植田氏 吉田氏 の方々です。

本日の次第と厚さ1cmにも及ぶデータ資料です。

副代表理事の植田氏が「今年度の自然再生事業計画」について述べられました。

いよいよモニタリング報告です。

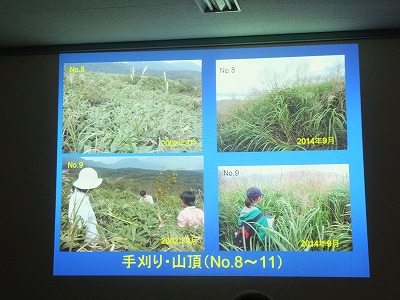

上山高原ブナ、ススキ草原の様子を武田名誉教授が発表されました。

毎年の草原維持管理を手刈りでするのは大変です。そこで春の火入れが草原維持に有効です。

上山高原他の植物について 中澤氏が発表されました。

上山高原にはさまざまな希少植物が植生しています。

一人でも多く希少植物についての知識を得ることも重要な一つです。

これから、維持そして増やしていきたいものです。

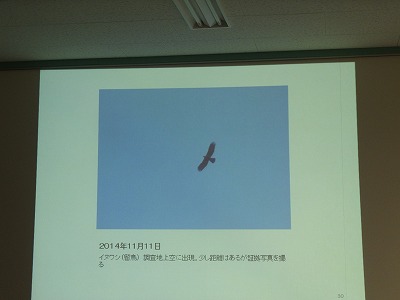

イヌワシ研究会の三谷氏が上山で生息しているイヌワシについて発表されました。

みなさんが気になるのは・・・イヌワシの生息確認と・・・繁殖ですが・・・。

昨年11月11日に一羽のイヌワシが確認されました。

しかしながら、ペアリングは残念ながら確認することはできませんでした。

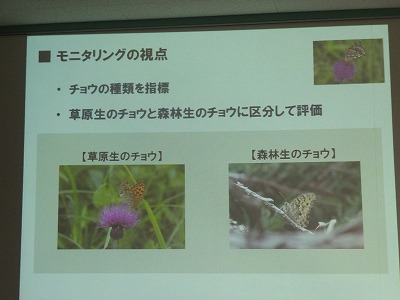

ひょうご環境創造協会の栃本氏が上山高原に生息するチョウについて発表されました。

チョウの個体数を増やすには、チョウの住みやすい環境にしなければなりません。

ノアザミ、ヨツバヒヨドリ、オミナエシなどエサとなる植物が豊富に存在する草原を目指したいものです。

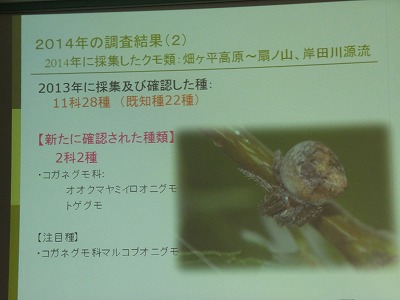

上山高原のクモ・ノウサギについて 調査研究部会の山本氏が発表されました。

今年度も上山高原で新たに確認されたクモが確認されました。

上山高原にはまだまだ未知数の貴重なクモがたくさん生息していることでしょう。

最後に副代表の中村氏が閉会を述べられました。

上山高原のススキ草原化の維持管理は大変な作業ではありますが、その価値は十分にあると思います。

高齢化が進み、作業に携われる人員が激減しています。

なんとか、この上山高原の自然を維持して行きたいものです。

この記事へのコメントはありません。